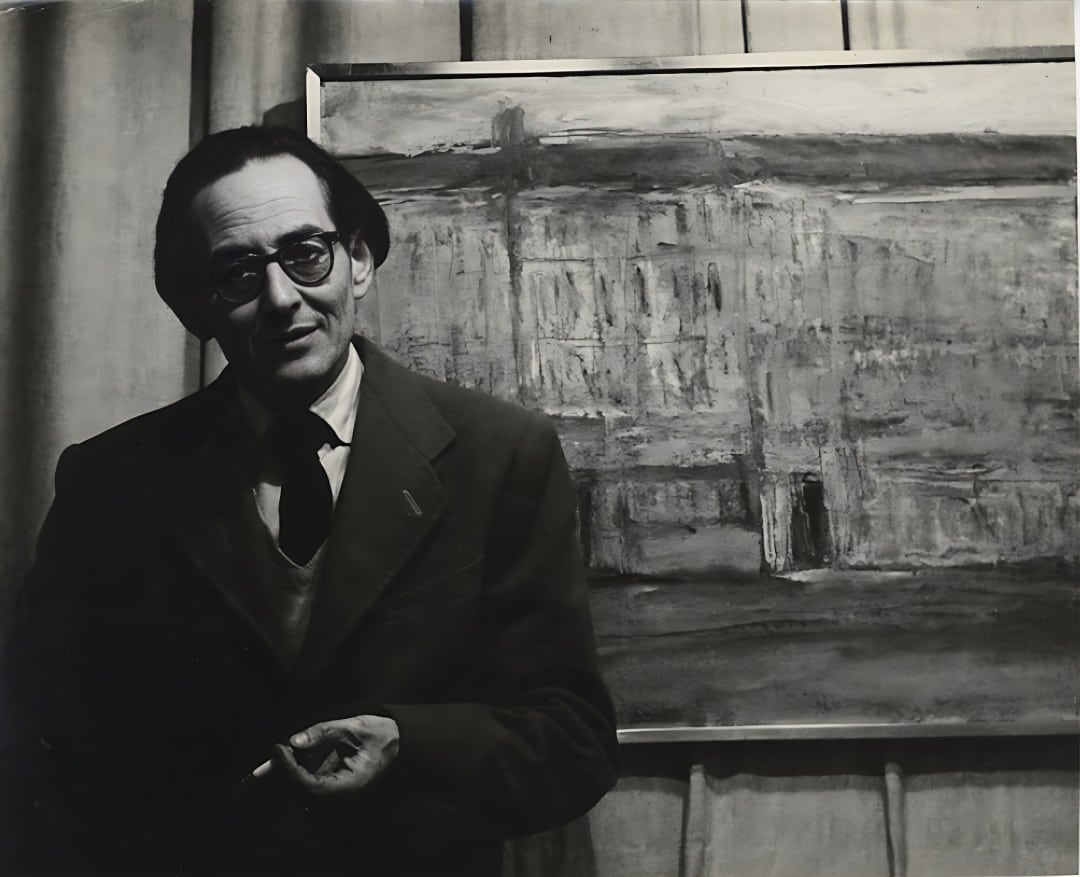

PEINTURE LYONNAISE Erich Schmid

Erich SCHMID

(Vienne 1908 – Paris 1984)

“Devant le mystère qui est au coeur de la peinture de Erich Schmid, il me vient d’abord un sentiment de respect qui demande le silence. Car c’est dans le silence que sa peinture nous atteint”

Jacques Truphémus

“Schmid est le peintre le plus émouvant que je connaisse. Je ne suis jamais resté indifférent devant le sujet qu’il traduit. Chaque toile est une émotion difficile à contenir : les larmes du ventre.”

Jean Fusaro

Erich Schmid : Portrait d’un artiste en exil

L’apprentissage viennois (1908-1938) : dans le bouillonnement intellectuel de la Vienne du début du XXe siècle naît Erich Schmid, en 1908, au sein d’une famille bourgeoise. La capitale autrichienne, véritable laboratoire de la modernité, façonne ce jeune homme qui se passionne d’abord pour l’esprit humain. À vingt-deux ans, il décroche un diplôme de psychologie, attiré par les révolutions freudiennes qui secouent alors le monde de la psychiatrie. Les noms de Freud, Jung et Adler résonnent dans ses réflexions, et c’est auprès de Wilhelm Reich, collaborateur du maître de la psychanalyse, qu’il entreprend sa propre analyse.

L’art ne tarde pas à l’appeler. Tard venu à la peinture, il fréquente l’École des Beaux-Arts puis la prestigieuse École des arts appliqués, où il noue des amitiés durables avec George Csato et Eva Mendel. Les années 1935-1937 marquent ses premiers pas dans le monde artistique viennois : expositions aux Beaux-Arts, présence à la Sécession, rencontres avec les maîtres Kubin, Bohler et le grand Oscar Kokoschka. Dans les cafés du centre-ville, il participe à cette effervescence culturelle qui caractérise la Mitteleuropa de l’entre-deux-guerres.

L’effondrement et l’exil (1938-1945) : l’Anschluss de 1938 brise net cette existence dorée. En quelques heures, Erich Schmid perd tout : ses droits, sa patrie, jusqu’à celui de vivre. Estampillé “peintre dégénéré” par le régime nazi, il quitte définitivement l’Autriche, emportant avec lui cette conviction amère : “On ne revient jamais dans un pays qui vous a chassé.” Commence alors un long calvaire. Refuge en Belgique avec sa sœur Gerta, retrouvailles avec Hans Maier, futur Jean Améry. Pendant ce temps, ses parents et son jeune frère disparaissent dans l’enfer d’Auschwitz – une tragédie qu’il ne découvrira qu’en 1945. Devant l’avancée allemande, nouvelle fuite vers Bruxelles, puis Paris.

L’arrestation comme “ennemi étranger” le conduit au camp de Gurs, où il passe deux années aux côtés d’Hans Maier. Paradoxalement, c’est là, dans cette détention, qu’une vie artistique s’organise. Erich continue de dessiner et peindre, transformant l’enfermement en acte de résistance créatrice. En 1943, transfert à la maison des Roches près du Chambon-sur-Lignon, où il échappe de justesse à une rafle. Hans Maier, moins fortuné, prend le chemin d’Auschwitz après avoir subi les tortures du fort de Breendonk. Erich rejoint alors le maquis, intègre les FFI, participe à la libération de Lyon avant de s’engager dans la Légion étrangère jusqu’à la fin du conflit.

Renaissance parisienne (1945-1960) : démobilisé fin 1945, Erich arrive à Paris, prêt à renaître par la peinture. Un emploi de gardien à l’académie Montmartre lui permet de survivre. En 1947, le destin lui fait rencontrer Erika Friedman, jeune peintre allemande rescapée des camps. Leurs misères conjuguées les mènent au 5 rue Rollin, dans une chambre mansardée d’une résidence pour réfugiés juifs. Cet espace dérisoire devient à la fois foyer et atelier, qu’il occupera jusqu’à sa mort. Erika s’éteint d’une tumeur cérébrale en 1954, laissant Erich seul face à sa peinture.

L’art abstrait règne alors en maître. Erich confie : “Tout ce qui n’était pas plastique convenait parfaitement à mon état assez misérable.” Mais une exposition au salon des Réalités nouvelles en 1949 provoque une révélation : devant des centaines de toiles qui lui semblent toutes similaires, dont la sienne, il éprouve un sentiment d’insincérité profonde. C’est le tournant. “À ce moment je sus que ma peinture devait être un acte réparateur, c’est-à-dire reconstruction sous forme imagée d’une réalité niée, ou plutôt anesthésiée, privée de son impact affectif.” Erich réconcilie abstraction et figuration, les fusionnant dans une synthèse personnelle qui donnera naissance à ses œuvres les plus accomplies.

L’âge mûr et la reconnaissance (1960-1984) : les années 1960 s’ouvrent sur de nouvelles rencontres. Gail Singer, peintre abstrait américain proche du groupe Cobra, devient sa compagne durable. Ses liens avec la Grande-Bretagne et la Belgique se renforcent grâce à sa sœur et à son ami Jean Améry. Un groupe de peintres lyonnais l’adopte : Truphémus, Fusaro, Philibert-Charrin, Cottavoz. Ce dernier l’introduit auprès de Jacques Zeitoun, directeur artistique qui s’occupera de son œuvre jusqu’à sa mort. Les expositions se succèdent : galerie Saint-Georges de Lyon tenue par Denise Mermillon, Granges de Servette, où il peint sur le motif cette vue mémorable de l’église de Douvaine.

L’univers pictural d’Erich se cristallise : villes floues et indistinctes, rues et places désertes où règne la solitude humaine, cortèges compacts de personnages serrés dans un poignant sentiment d’insécurité. Ses natures mortes, sévères et sombres, parlent de faim et de gêne. “Ce n’est pas le reflet d’une vie heureuse”, reconnaît-il. Le public demeure indifférent à cette œuvre à contre-courant. Seuls quelques amateurs fidèles permettent à l’artiste de survivre. Erich ne fait rien pour s’imposer, victime d’un blocage face aux exigences de la lutte pour la vie. Inconnu du grand public, il jouit néanmoins de la reconnaissance de ses pairs qui le considèrent comme un grand parmi eux.

Le crépuscule (1975-1984) : dès 1975, une nouvelle épreuve : la lente dégradation de la santé de Gail le marque profondément. En 1978, Jean Améry se suicide, laissant ces mots terribles : “Quand on a été torturé, on reste torturé toute sa vie.” En 1982, le Conseil départemental de Haute-Savoie acquiert sept toiles et huit pastels par l’intermédiaire de Jacques Miguet, chez qui Erich séjourne avec Gail lors de ses expositions à Douvaine.

1983 : mort de Gail Singer. Le 30 décembre 1984, Erich Schmid s’éteint seul dans sa mansarde de la rue Rollin. Il repose au Père-Lachaise.

témoignage d’un visiteur à propos de l’atelier de la rue Rollin : “Le local est dans un état d’abandon prolongé. Mobilier rudimentaire : un lit défait, une valise dessous, une table-établi maculée de peinture supportant une toile appuyée contre le mur. Matériel de peintre épars au sol. Odeur persistante d’huile et de térébenthine. Sur les étagères, quantité d’ouvrages de psychologie, psychiatrie, neurologie, mais aussi verres et alcools. On frappe. La porte s’entrouvre : ‘Chers amis, quel plaisir ! Veuillez patienter quelques instants.’ Elle se ferme, puis s’ouvre à nouveau. Erich apparaît, veste, chemise, cravate. Il vous accueille avec une courtoisie d’un autre âge. On oublie l’environnement. Homme maigre que sa silhouette juvénile, son abondante chevelure, son sourire enfantin font paraître plus jeune. Puis on découvre le teint gris, les traits aigus dans un visage d’intellectuel. Il offre un cognac, alcool inattendu dans la pauvreté ambiante. Sa conversation révèle un homme doté d’un surprenant savoir théorique, d’une solide culture philosophique et littéraire, et d’une grande indépendance d’esprit.”

Suite à sa mort, l’association “Les amis d’Erich Schmid”, composée entre autres de Jacques Truphémus, élabore une monographie financée par la vente d’œuvres d’artistes amis. Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections particulières, notamment à la Fondation Fred Mendel de Saskatoon au Canada.

Ainsi s’achève le parcours d’un homme qui, de la Vienne brillante de l’entre-deux-guerres à la mansarde parisienne de la rue Rollin, aura transformé l’exil et la souffrance en une œuvre d’une rare intensité émotionnelle.

“Erich Schmid, bel artiste discret, bourré d’un talent démesuré. Il raconte avec des annotations colorées brèves les choses qui l’ont ému, au quotidien. Une ruelle, un étalage, un couvert posé sur son assiette, une boites à sardines ouverte, ses tubes de couleurs… rien que des coins secrets de son existence.”

Bernard GOUTTENOIRE (L’Essor 1983)

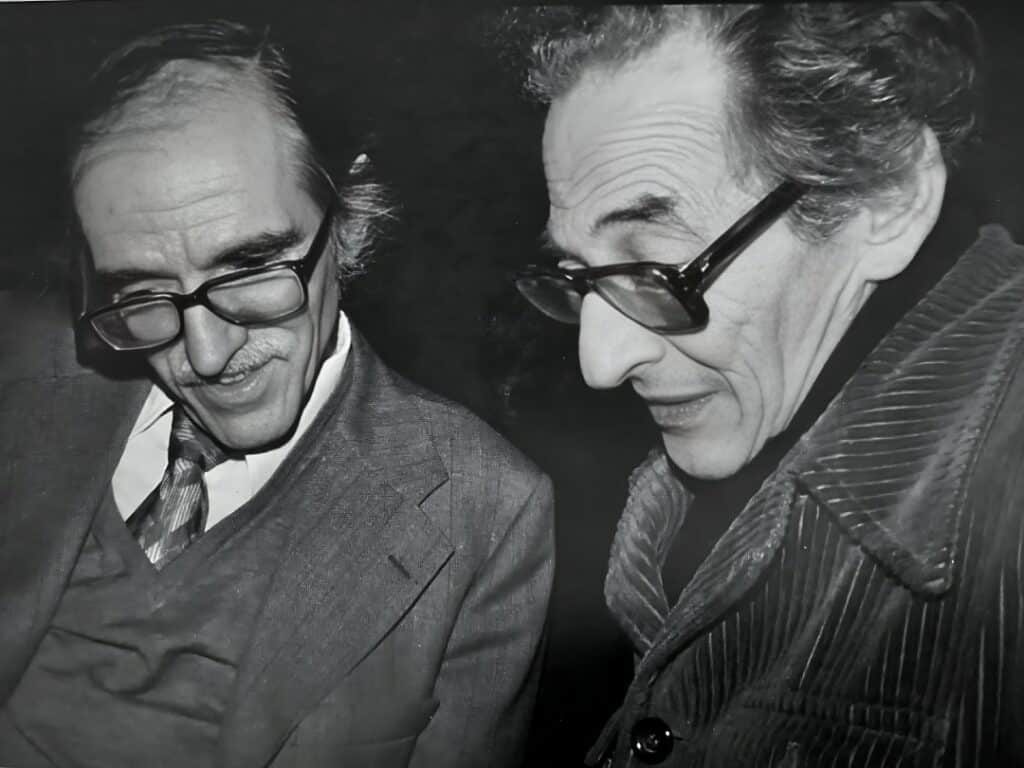

Jacques Truphémus et Erich SCHMID à Douvaine en 1978